近日,我校化学与化工学院应用化学与技术团队张光华教授、朱军峰教授(通讯、共同第一作者)、硕士生雷云浩(第一作者),联合四川大学先进高分子材料全国重点实验室陈宁研究员,围绕水煤浆(CWS)清洁利用的核心技术难题,通过实验与分子动力学(MD)模拟相结合,揭示了表面活性剂在水煤浆中的微观分散机理,为高效、环保水煤浆分散剂的理性设计提供了全新理论框架。相关成果以 “Molecular-level studying on the dispersion mechanism of surfactants in coal-water slurry by molecular dynamics simulation: A comprehensive review” 为题,发表于胶体与界面科学领域国际顶级期刊《Advances in Colloid and Interface Science》(中科院一区Top, IF 19.262)(2026 年,Volume 347, 103692,DOI: 10.1016/j.cis.2025.103692)。该期刊是化学工程、材料科学领域学者获取前沿理论与技术的重要平台,其发表的综述类文章常被作为领域内研究的关键参考依据。

一、研究背景

水煤浆作为一种环保型清洁煤基燃料,由煤粉、水介质及功能添加剂组成,依托我国煤炭资源禀赋优势,已成为替代油气燃料的重要能源方案。与传统燃煤方式相比,水煤浆燃烧可显著降低颗粒物与有害气体排放,在工业锅炉、窑炉等领域应用潜力巨大。然而,低阶煤因表面疏水性差、含氧官能团丰富、内在水分高、挥发分占比大等特性,制备的水煤浆常面临体系稳定性不足、浓度低、表观粘度高、流变性差等技术瓶颈。表面活性剂虽能通过提升低阶煤表面疏水性、利用空间位阻与静电排斥改善浆体流变性,但学界对其在煤 - 水界面作用的微观机制仍缺乏系统认知,制约了高效分散剂的开发。

分子动力学模拟技术凭借在分子水平解析动态行为与热力学性质的独特优势,成为突破这一瓶颈的关键工具,该技术可在原子尺度分析表面活性剂在煤表面的吸附动力学,量化关键参数以深化作用机制研究,为低阶煤的高效清洁利用提供理论支撑。https://doi.org/10.1016/j.cis.2025.103692

二、核心研究成果

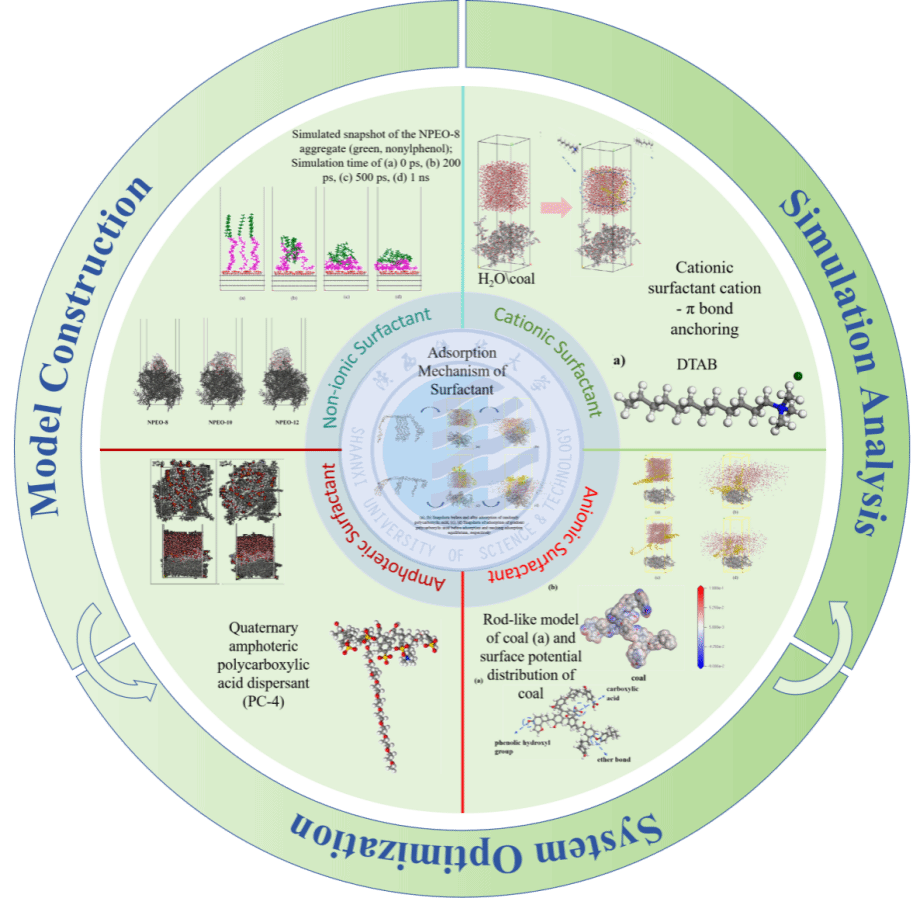

文章以 “ 煤 - 表面活性剂 - 水” 三元体系为研究对象,通过分子动力学模拟结合实验验证,系统阐明了非离子、阳离子、两性、阴离子四类表面活性剂的分散机制,并建立了分散剂理性设计的技术框架,核心成果如下:

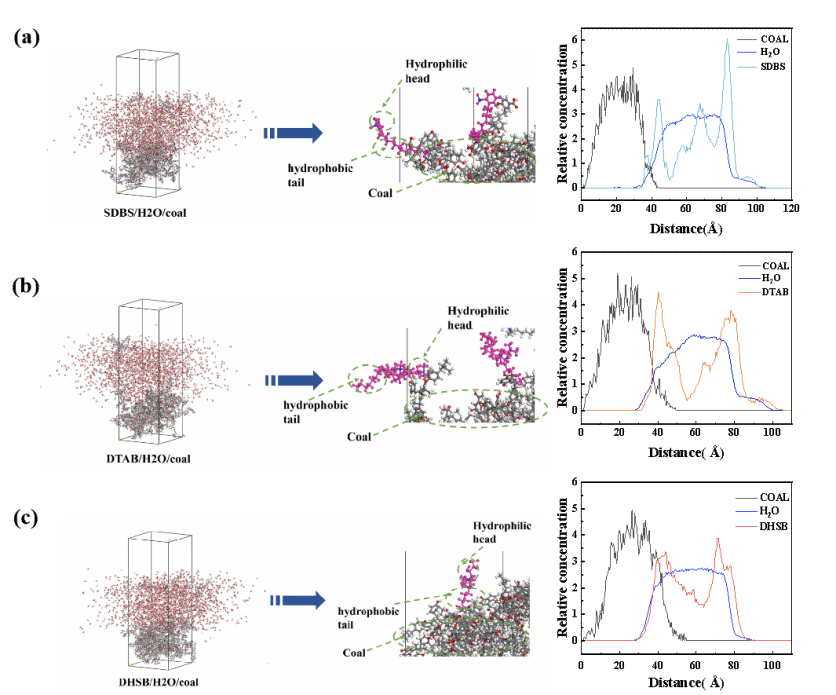

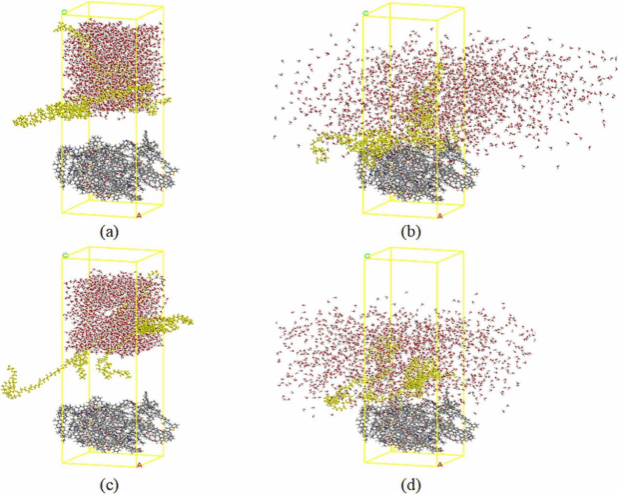

如图1(a)SDBS(阴离子):疏水尾链向煤表面聚集,亲水头部向水相延伸,与煤表面密度曲线部分重叠,表明吸附作用显著;(b)DTAB(阳离子):头部正电荷与煤表面负电荷位点结合,密度峰值靠近煤表面,尾部伸入水相,形成疏水层;(c)DHSB(两性):阴、阳离子基团协同吸附,密度分布范围更广,体现广谱煤阶适配性。( 详见DOI: 10.1016/j.colsurfa.2025.136276 )

图 1 不同表面活性剂的煤 - 水界面分子密度分布曲线(Z 轴方向)。

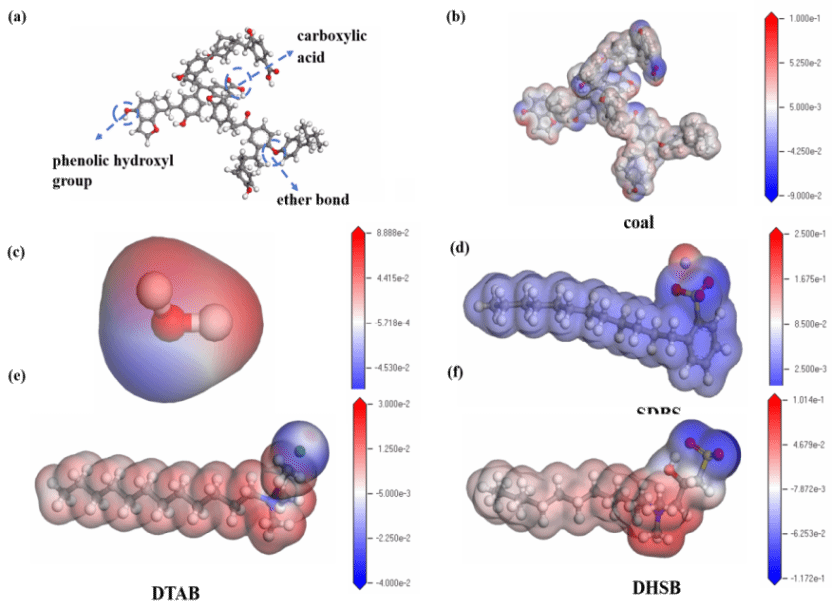

DMol3 静电势能模拟与XPS 表征是实验表征与计算模拟的互补关系(如图2),实验表征提供材料表面电子结构的实测数据,静电式能模拟是通过量子力学计算预测电子相关性质。从而证明模拟预测的 “表面活性剂 - 煤表面相互作用” 与实验结果高度吻合。(详见DOI: 10.1016/ j.colsurfa.2025.136276)

图2 (a)煤炭棒状模型,(b)煤炭表面电势分布,(c)水分子,(d)SDBS,(e)DTAB,(f)DHSB表面活性剂。

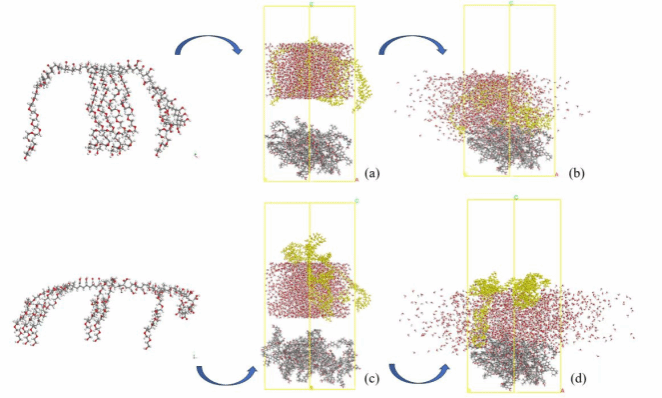

不同序列聚羧酸在水煤浆中吸附作用揭示分散剂分子结构特征与吸附性能的内在关联,指导分散剂分子设计(如图3)。可预测不同分散剂吸附后,煤表面性质的变化差异,进而关联宏观分散效果。(详见DOI: 10.1016/j.colsurfa.2025.136874、DOI: 10.1016/j.molliq.2024.124568 )

图 3 不同序列(随机、嵌段、梯度结构)聚羧酸表面活性在水煤浆中吸附前与达到吸附平衡状态时的动态过程。

三、瓶颈突破与未来方案

针对当前分子动力学模拟存在的模型简化、计算成本高等局限,团队提出创新解决方案:(1)结合机器学习优化力场参数、加速构象采样(如通过图神经网络预测表面活性剂分散效率);(2)融合多尺度模拟(如耗散粒子动力学 DPD)与高精度力场,平衡模拟效率与预测精度;(3)开发 “模拟-实验-优化” 闭环研究模式,通过原位表征实时验证模拟预测的界面结构。

四、团队介绍

陕西科技大学化学与化工学院应用化学与技术团队,以 “推动清洁生产与污染物治理” 为目标,围绕胶体与界面微观作用、生物质资源化、环境催化材料三个方向开展研究,核心成员包括张光华、朱军峰、张万斌、李俊国、张策。团队目前主持国家自然科学基金面上项目、陕西省自然基金面上和省重点研发项目、陕西省教育厅科技项目、西安市科技计划项目、先进高分子材料全国重点实验室项目、自然资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室项目等,荣获得陕西省科技进步二等奖(2018)和陕西省高等学校科学技术一等奖(2024)和二等奖(2018)。近5年以第一作者或通讯作者在Adv. Colloid. Interfac., Chem. Eng. J., Carbohyd. Polym., J. Colloid. Interf. Sci., Int. J. Biol. Macromol.,Fuel等著名期刊发表论文 100 余篇,授权发明专利 30件,已转让14件,部分成果已应用于低阶煤水煤浆工业化和混凝土制造,为煤炭清洁高效利用和混凝土生产提供技术支撑。

(核稿:黄文欢 编辑:赵诚)