近日,我校化工学院低碳催化团队李小龙副教授与陕西化工研究院朱军利高级工程师、华陆工程科技有限责任公司(化工六院)赵卓雅高级工程师围绕CO₂资源化利用展开合作,成果连续在化工三大刊《AIChE Journal》和《Industrial & Engineering Chemistry Research》上发表。这两项成果展示了钼基催化体系从“类贵金属化合物”到“碳化物–氧化物一体化”的演化路径,为无金属负载的低成本、高稳定性、高选择性非贵金属CO₂转化催化剂提供了新的设计策略。我校为第一通讯单位,李小龙副教授为第一作者,杨雨豪副教授为通讯作者。其中,发表在化工顶刊《AIChE Journal》上的论文是我校首次以第一通讯单位在该期刊上发表研究成果。上述论文的发表极大提高了我校化学工程与技术学科在CO₂资源化利用领域的国际影响力。

成果1:碳化物-氧化物协同实现超高稳定与选择性逆水煤气变换反应

团队通过一步控温焙烧法原位构建碳化物–氧化物协同体系(α-Mo₂C:MoO₂),形成高分散MoCO复合界面。MoCO-3.5在CO₂/H₂ = 1:3条件下,于800 °C实现74.71% CO₂转化率和超过99.6%的CO选择性,在工业级反应空速下具有优异稳定性且无积碳生成。机理研究表明该催化剂遵循氢辅助的甲酸盐反应机理。CO的快速脱附有效抑制了CO在催化剂表面被深度加氢生成甲烷。该成果为开发高稳定、高选择性、非贵金属催化剂提供了新思路。研究以“Unlocking high stability and selectivity in reverse water-gas shift over a synergistic MoCO catalyst”为题发表在《AIChE Journal》。实验工作主要由2023级硕士研究生孙曼妮完成。https://doi.org/10.1002/aic.70111

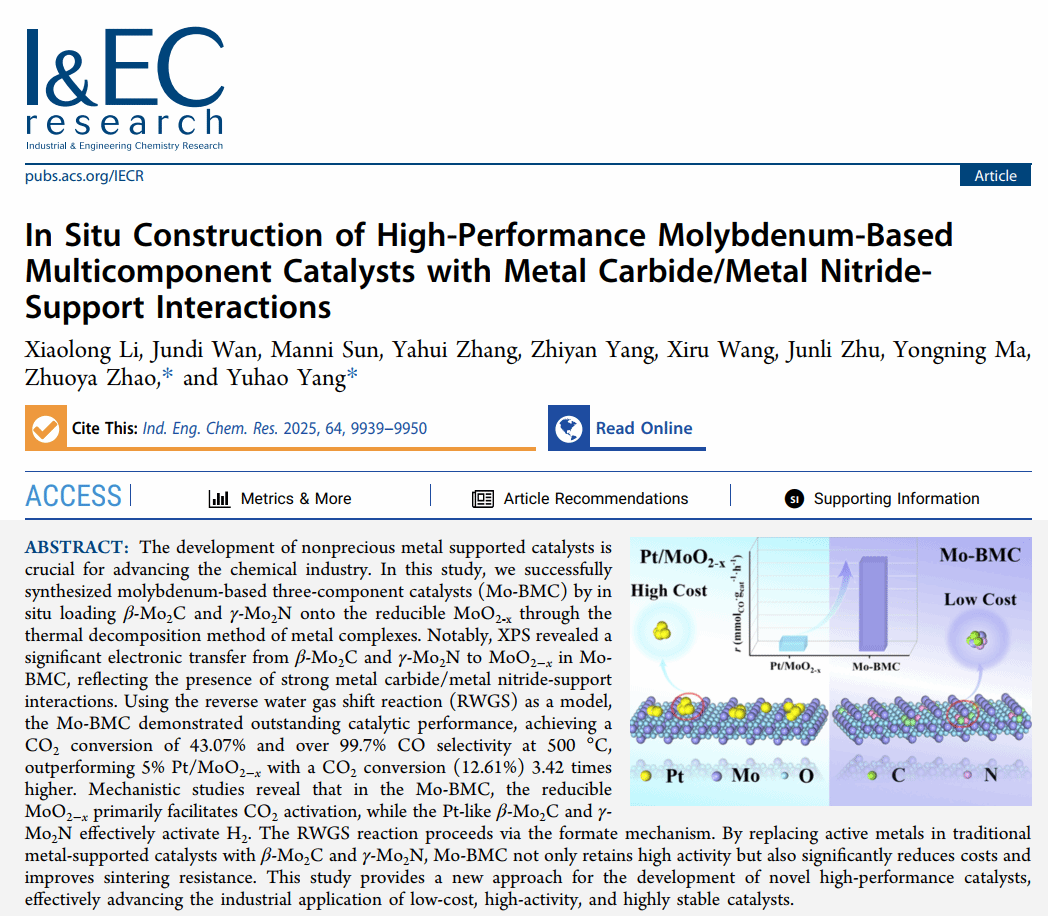

成果2:原位构筑高性能钼基多组分催化体系,实现低成本高活性CO₂转化

团队采用金属络合物原位热分解法,在可还原载体MoO₂₋ₓ上原位生成β-Mo₂C与γ-Mo₂N,成功构建出具有类贵金属特性的钼基三组分催化剂—Mo-BMC。以逆水煤气变换反应(RWGS)为模型反应,Mo-BMC在500 °C下实现CO₂转化率43.07%、CO选择性超99.7%,性能为同条件下5%Pt/MoO₂₋ₓ的3.42倍。机理研究标明MoO₂₋ₓ是CO₂的活性中心,而β-Mo₂C和γ-Mo₂N是H₂的活性中心,反应经甲酸盐路径进行。该策略以非贵金属替代传统金属活性中心,展示了以类贵金属化合物替代传统贵金属的有效途径,在保证催化性能的同时降低催化剂成本、提高抗烧结稳定性方面具有显著优势。研究成果以题为 “In Situ Construction of High-Performance Molybdenum-Based Multicomponent Catalysts with Metal Carbide/Metal Nitride-Support Interactions” 发表在《Industrial & Engineering Chemistry Research》。该工作主要由2022级硕士研究生万俊弟完成。https://doi.org/10.1021/acs.iecr.5c00319

新闻小贴士:

陕西科技大学化工学院低碳催化团队以“碳达峰、碳中和”这一国家重大战略目标为导向,围绕能源化工领域中低碳催化转化过程中的关键科学问题,通过催化原理、催化剂及反应工艺创新,开发新型高效的低碳催化转化技术,包括:(1)CO₂转化与利用(CO₂加氢制合成气、甲醇、甲酸、甲烷和碳酸二甲酯);(2)氢气安全储运和制备(甲醇重整制氢、氨分解制氢);(3)新型防腐技术开发与利用(光催化防腐、电化学防腐、新型涂层防腐);(4)工程放大技术开发。团队主要成员有李小龙、杨雨豪及马永宁。团队成员主持国家自然科学基金2项,省厅级以上项目4项,横向项目15项,在AIChE Journal、I&EC Research 、Chem. Eng. J.、Nanophotonics、J. Catal.、Catal. Lett.、ACS Appl. Mater. Interfaces、ACS Appl. Nano Mater.、Langmuir、J. Mater. Chem. C等高水平期刊发表论文50余篇,授权发明专利14件,专利转化3件。

(核稿:黄文欢 编辑:刘倩)