近日,针对锂硫电池中多硫化物穿梭效应所引发的电池循环稳定性差、容量衰减等关键问题,陕西科技大学化学与化工学院黄文欢教授课题组与合作者,通过原位自组装策略,将PVDF聚合物链段引入共价有机框架材料(COF)。借助COF内部原位形成的富氢键(F···H)网络和有序的二维层状孔道,实现了锂离子的快速传输以及对多硫化物的有效抑制(基于空间位阻和极性活性位点吸附的双重作用机制)。基于该改性隔膜组装的电池展现出优异的电化学性能和显著提升的电池容量。该成果以“Facilitating efficient catalytic conversion of polysulfides in lithium-sulfur batteries via self-assembled hydrogen-bond-rich covalent organic frameworks”为题发表在Science Bulletin 2025年第13期,遴选为INSIDE FRONT COVER 。

图1.论文信息

文章亮点

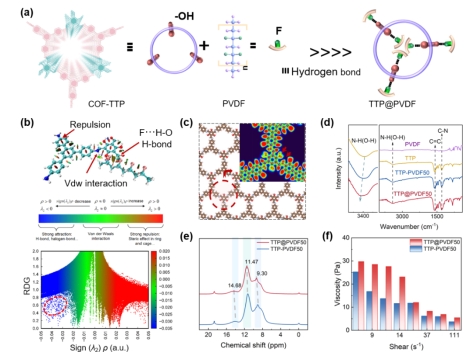

1. 通过原位自组装策略构建COF@PVDF材料,借助其内部丰富的氢键网络(F∙∙∙OH)和有序的二维传输孔道,实现了锂离子的快速传输以及多硫化物的有效催化转化与抑制。

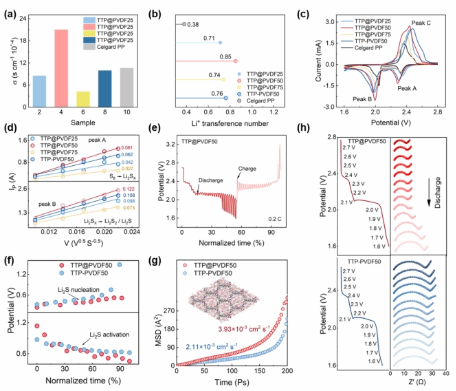

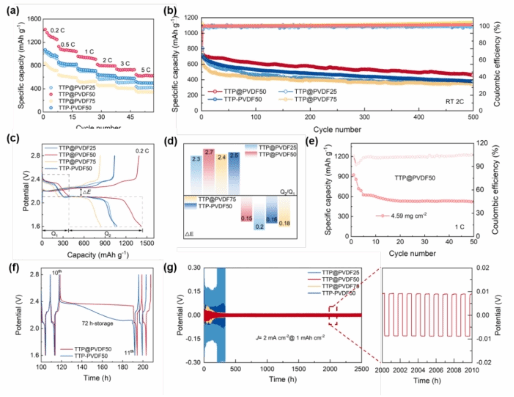

2. 通过调控聚合物含量,研究发现TTP@PVDF50材料展现出卓越的综合性能。基于该材料制备的改性隔膜在锂硫电池中表现出2.10 mS cm-1的高离子电导率和0.85的锂离子迁移数。

3. 在S@CNT||Li电池中,于0.2 C电流密度下实现了1420.2 mAh g-1的高比容量。此外,在高硫载量(4.59 mg cm-2)和贫电解液条件下,经过长期循环后仍保持不低于86%的容量保持率。

图2. (a) TTP COF与PVDF氢键交联示意图。(b) TTP@PVDF50的RDG和Sign(��2)��函数关系图。(c) 共价有机框架差分电荷密度。(d) TTP@PVDF50、TTP-PVDF50、PVDF和TTP的傅里叶变换红外光谱(FT-IR)。(e) TTP@PVDF50的固态核磁共振氢谱(1H NMR). (f) TTP@PVDF50与TTP-PVDF50的粘度随剪切速率变化曲线.

图3. (a,b) SS|TTP@PVDF (75-25)/TTP-PVDF50/PP|SS的锂离子电导率及Li+迁移数;(c) S@CNT||Li 电池CV;(d) TTP@PVDF50与TTP-PVDF50电池的CV峰值电流与扫描速率平方根的关系;(e) TTP@PVDF50电池的GITT曲线;(f) TTP@PVDF50与TTP-PVDF50电池的内阻对比;(g) Li+和COF的均方位移随模拟时间的变化关系;(h) TTP@PVDF50与TTP-PVDF50电池的原位电化学阻抗.

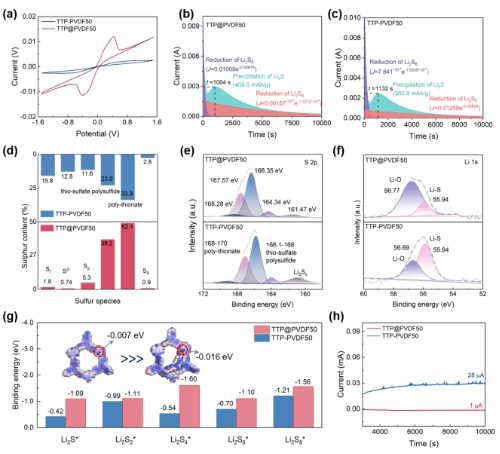

图4. (a) Li|TTP@PVDF50|Li and Li|TTP-PVDF50|Li电池的CV图;(b,c) Li2S形核与沉积曲线; (d,e,f) 多硫化物沉积后TTP@PVDF50与TTP-PVDF50的S 2p和Li 1s元素XPS谱图;(g) TTP@PVDF50和TTP-PVDF50与多硫化物(LiPSs)的结合能强度对比及静电势分布图(插图);(h) 穿梭电流测试。

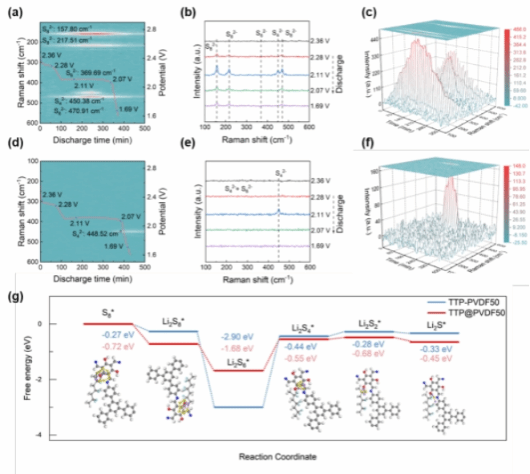

图4. (a-c) S@CNT|TTP-PVDF50|Li和S@CNT|TTP-PVDF@50|Li电池在0.1 C放电过程中的原位拉曼光谱; (g) TTP@PVDF50与TTP-PVDF50与多硫化物(Li2Sn,1≤n≤8)相互作用的吉布斯自由能变化曲线及相应优化构型图。

图5. S@CNT|TTP@PVDF(25-75)|Li的 (a) 倍率性能 (b) 2 C电流密度下的长循环性能及 (c) 倍率充放电曲线;(d) TTP@PVDF50与TTP-PVDF50电池在0.2 C电流密度下的高放电平台容量(Q2)与低放电平台容量(Q1)分析;(e) 高负载S@CNT|TTP@PVDF50|Li电池循环性能;(f) S@CNT|TTP@PVDF50/ TTP-PVDF50|Li的自放电性能;(g) 组装的Li||Li对称电池性能(插图为选定循环区间的局部放大图)。

文章信息: Shi Y, Wang S, Cui P, et al. Facilitating efficient catalytic conversion of polysulfides in lithium-sulfur batteries via self-assembled hydrogen-bond-rich covalent organic frameworks. Science Bulletin, 2025, 70(13). https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.05.005

作者信息:陕西科技大学硕士生石洋和博士生王顺为论文的共同第一作者,陕西科技大学黄文欢教授, 西安工业大学金洗郎教授,西北大学王尧宇教授为本论文的共同通讯作者。

(核稿:黄文欢 编辑:赵诚)