天山巍巍,昆仑莽莽,见证着陕科大学子从渭水之滨奔赴新疆和田的坚定足迹。这片承载国家西部大开发与兴疆固边使命的热土,吸引了一代代陕科大人扎根奉献。他们怀抱“至诚至博”理想,将校训精神深深融入边疆建设,他们用实干回应时代的召唤、以赤诚践行报国的初心,让青春之花绽放在祖国最需要的地方。

这组深度访谈将带您走近和田地区的陕科大校友,倾听他们选择边疆的心路历程,记录奋斗路上的酸甜苦辣,探寻知识与信仰如何转化为服务边疆、建设祖国的具体实践。他们的故事,是陕科大育人成果在西部热土的生动注脚,更是新时代青年扎根基层、报效祖国的铿锵足音。让我们一同走近新疆和田,走近这些以无悔青春书写人生答卷的校友,从他们的边疆故事里读懂奉献底色,从这份无悔坚守中汲取跨越山海的力量,让母校精神在祖国大地上永续传承。

方向:一粒种子的炽烈奔赴

2017年毕业季,木棉热烈绽放,一份来自广州某中外合资企业的 offer 静静躺在李娟的抽屉里——精密的实验室仪器、与高分子材料工程高度契合的工作内容、得天独厚的地理环境,这条看似预设好的“康庄大道”,是许多同专业同学羡慕的未来。

四年前选择陕科大,正是源于学校在轻工材料领域的学科优势与家乡凤翔制造业资源的天然联结,更因 “三创两迁”的奋斗故事深深触动了她。校史课上,老师讲述前辈们在咸阳荒滩上建校园的场景,那句“西迁是把根扎在祖国需要的地方”,早已在她心里埋下一颗种子。

毕业前夕,当李娟正忙着筹备毕业事宜时,辅导员突然传来消息:“新疆和田地区的单位来校招录,党员、学生干部优先。”附带的宣传片里,黄沙中挺立的胡杨、田埂上与老乡比划交流的年轻人、布满茧子却紧握希望的手心,让她不禁停下脚步。当画面里的边疆故事与校史中“扎根祖国需要之地”的精神重叠,一个清晰的念头涌上心头:“边疆比沿海更需要青年力量。”

这念头像骆驼刺的种子感知到戈壁的召唤,裹挟着滚烫的热血与莫名的触动,李娟郑重地填写了报名表。即便此时,她与广州企业的三方协议早已签好,但边疆的召唤,让她毅然转向了另一条充满挑战的路。

家人的忧虑却成了现实的阻碍。2017年的和田,在父母的认知里,还带着网络信息中“不安全”的标签。为了化解父母的担忧,李娟翻出和田安居工程的数据、援疆干部的保障政策,一次次耐心解释:“爸妈,这里在变好,需要人搭把手。困难只是暂时的,而价值是长远的。”她用在陕科大养成的“真诚”,一点点化开父母心头的结——就像骆驼刺的种子,总要先扎进土壤,才能积蓄在戈壁生长的力量。

植根:沙砾之间的根须延展

初到和田,干燥的气候与两小时的时差,成了给她的第一份“见面礼”:内地亲友围坐吃饭时,她正在忙碌工作;内地早已熄灯休息时,她才刚结束一天的任务。想给家人打个电话报平安,都得提前算好时间、和家人预约。

真正的考验藏在工作细节里。作为基层公务员,办文办会是必修课,可她第一次独立筹备会议就出了“岔子”—— 没考虑到多民族同事的饮食习惯,险些造成误会。幸好,在陕科大实验课上学到的“预演复盘”习惯救了急。

“以前做材料合成实验,老师总要求准备ABC方案,以防变量失控。”李娟把这个习惯搬进工作:此后每一份会议方案,都会明确标注“民族饮食习惯”“天气预案”“数据备份”等条目。那些在实验室里学到的严谨思维,像骆驼刺的根系,在看不见的地方悄悄蔓延,寻找每一处可以扎根的缝隙。

如果说时差与饮食差异是猛烈的风沙,语言便是又一道需穿透的“沙层”。2017年的和田,许多少数民族同事仍习惯用维吾尔语交流,初来乍到的李娟说着标准普通话,显得有些格格不入。但她很快拿出笔记本,开始记录结对同事古丽教的维吾尔语单词:“谢谢”是“热合买提”,“再见”是“霍西”。她帮古丽优化档案电子化流程,听古丽讲当地的风俗与故事。

“古丽每天教我五个词语,我帮她纠正普通话发音。”从最初简单的打招呼,到后来能用维吾尔语询问商品价格、讲解政策,办公室里的键盘声与单词念诵声交织,像两种不同的 “分子”在慢慢交联。

李娟渐渐明白:民族团结从不是消除差异,“就像化学里的共聚物,保留各自特性,却能一起增强整体性能”—— 这个认知,比任何理论都来得实在,她的工科思维也在工作中悄悄“扎根”。

李娟(左一)与同事在库尔班·吐鲁木故居合影留念

负责党员教育培训时,她总想起高分子材料的“改性优化”思路:把农民的碎片化需求归类成“分子链”,再通过跨部门协作的“交联反应”,组合成体系化的课程包。“就像做实验时调整配比,课程得适配老乡的需求才算成功。”比如针对农民培训,她将养殖、种植与电商模块整合,形成实用的课程包——那些在陕科大实验室里炼就的严谨,成了她扎根基层的 “须根”,细密地扎进工作的土壤里。

芳华:盐碱荒滩的绮丽之花

“人体细胞平均每7至10年便会完成一次整体的更新换代,而八年恰好处于这个新陈代谢周期的关键节点,象征着一次重要的生命绽放。”扎根于和田这片热土已达八载之久的李娟,已然经历了属于她自己的深刻人生蜕变。刚踏入和田的她,像一粒彷徨迷茫、无所适从的“种子”;而岁月的洗礼与环境的磨砺,让她在成长中褪去青涩,逐渐蜕变为能独当一面、拥有坚韧品格的“沙漠勇士”。如今的她,在和田灿烂阳光的照耀下,焕发出勃勃生机与无限活力,犹如沙漠中顽强生长的绿洲,展现出生命的顽强与美丽。

李娟(左一)在乡村振兴培训班上发言

2021 年,李娟在县委政法委工作,爱人在县政府办公室,两人办公地点仅隔一层楼。特殊时期,他们都留守单位,连轴转的日子里,上下楼的距离化作了特殊的牵挂。“那时候每天忙着给群众转运物资,晚上找个角落随便吃点东西就对付过去。”正是这段互相支撑的时光,让两颗心渐渐靠近 ——2021年他们结婚,2022年迎来孩子。如今,他们在和田买了房,真正把家安在了这片土地上。“现在下班回家,能和爱人聊聊工作的事,再累的心情也能顺过来。”家庭这方“绿洲”,给了这株“骆驼刺” 持续扎根的力量。

2023年,李娟在翻阅乡镇党校的反馈表时,一组数据让她心头一暖:“听懂惠民政策” 的比例,从最初的30%多提升至89%。这背后,是她与同事们耗时三年建成首个乡镇党校教学点的心血。有位老党员徒步十几公里赶来听课,见面时紧紧握住她的手感慨:“以前政策像隔着一层雾,现在总算听明白了,日子也有奔头了。”这份“踏实感”,比任何荣誉都让她满足——就像骆驼刺在盐碱地绽放,不张扬,却藏着破土而出的强大力量。

八年来,李娟与无数扎根边疆的人一道,把个人的 “新陈代谢” 融入土地的脉搏。他们用行动诠释着 “向下扎根,方能向上生长”的深意:因为扎根,所以绽放;而这片被青春浸润的土地,也终将以更蓬勃的生机,回应每一份深情的耕耘。

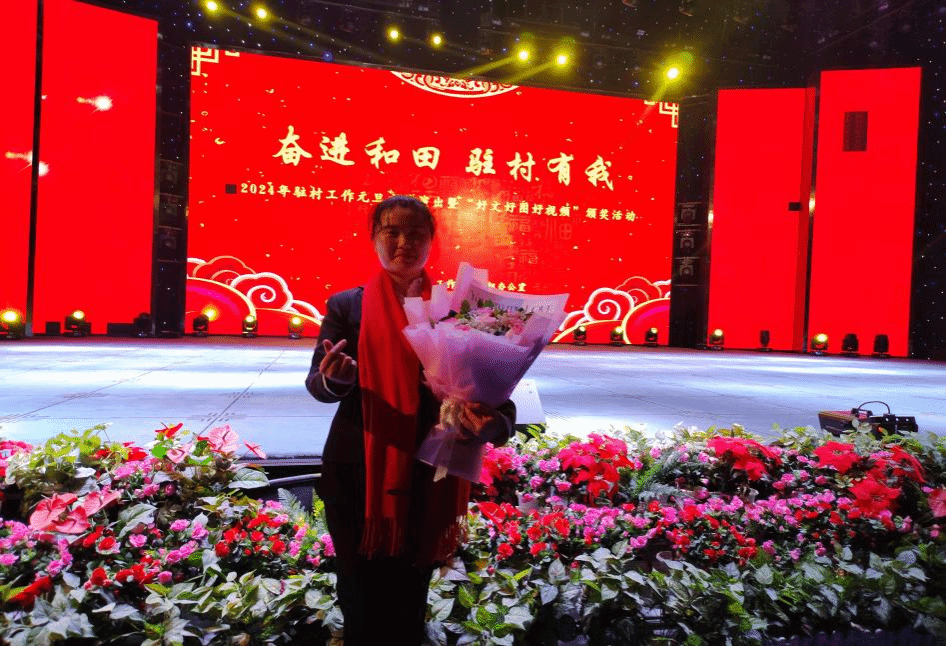

李娟在颁奖活动留念

生活并不总是一帆风顺,挫败感涌上来时,她总会翻出母校校刊上面报道新疆校友的群像,有句话被她画了无数次:“荒漠洪流,向下扎根,方能向上生长。”这句话成了她的“催化剂”。让她懂了“困境恰是扎根的契机”,越是贫瘠的土地,根扎得越深,花朵越坚韧。

共鸣:精神根系的绵延生长

走过八年光阴,那些最初看似孤立的选择与坚守,总会逐渐显露出与过往的深刻联结。李娟在和田的扎根之路,从来不是一场孤独的跋涉,从陕西科技大学的课堂到和田的戈壁,从“三创两迁”的校史故事到“至诚至博”的校训箴言,母校的精神基因如同无形的根系,跨越千里风沙,与她在和田的每一步成长紧紧缠绕。

2025年7月,陕西科技大学校领导远赴和田开展慰问,随队带来的定制校徽,刚交到大家手中就成了“抢手货”,被同事们争相传阅观赏。“像小时候自豪的事被小伙伴知道,那种归属感,比亲人相见还亲。”李娟说:“那枚校徽不只是纪念品,更是组织在身后的精神坐标。”

母校的影响,早已融入她每一寸工作肌理。对“至诚至博”的校训,她有了新的注解:“至诚”是政策讲解不夸大、不缩水;“至博”是跳出专业,学农业、民族政策。她甚至用陕科大食品学院的果蔬保鲜技术,帮助乡里种大棚的老乡减少损耗,“那些技术从实验室走到田埂,才是真的材料改变世界”。

李娟近期工作照

李娟的故事,并没有那些令人震撼、惊天动地的情节,但它却犹如沙漠中骆驼刺的生长历程一般,充满了坚韧与执着。就像一粒微不足道的种子,凭借着对脚下土地的坚定信念,在大多数人眼中看似贫瘠、毫无生机的环境中,毅然决然地将根深深扎入土壤之中。这种默默无闻却坚韧不拔的精神,或许正是“三创两迁”精神最为生动且真实的延续。她把扎根本身,内化为生命的常态,在平凡中孕育出非凡的力量。

【后记】

李娟的故事,像一株骆驼刺的生长史。从凤翔到西安,从实验室到戈壁滩,她把个人理想的“分子链”,与边疆发展的“大分子”紧紧交联,在别人看来贫瘠的土地上,扎下了深根,开出了小花。她的坚守里,有陕科大“三创两迁”与“至诚至博”的基因,在哪里都能扎根,在哪里都能生长;有共产党员的初心,把根扎在群众中间,把花绽在需要的地方;更有中国青年的担当,不恋温室,不惧风沙,把青春写成一部与祖国同行的史诗。原来,真正的成长,从不是在顺境里的舒展,而是在逆境中的扎根。就像骆驼刺,看似不起眼,却用最深的根、最韧的花,告诉世界:有一种力量,叫坚守;有一种绽放,叫扎根。

【校友寄语】

学弟学妹们:

扎根边疆,不是牺牲,不是放弃了繁华,而是获得历史性参与的机会。获得定义人生价值的特权。在和田的戈壁上,看着骆驼刺在盐碱荒滩开花,也看着这片土地因无数人的坚守而焕发生机,我就会明白:青春的价值,不在温室的娇柔,而在荒原的坚韧。扎根边疆就像环氧树脂一样。基层的工作就像固化剂,将流动的个人理想转化为不可逆的刚性结构,而党员的信仰就是促进反应的这个催化剂。我热切期待着,能在和田的风沙里、在西部的大地上,看到更多“科大人”的身影。让我们一起,把根扎在祖国最需要的地方,让青春在奉献里绽放最坚韧的光芒!

新闻小贴士:

李娟,女,1994年2月生,陕西凤翔人,中共党员。2013 年 9月—2017年6月就读于陕西科技大学化学与化工学院高分子材料与工程专业,在校期间担任高材132班团支书、校PPT 协会骨干,现任和田地委党校一级科员,借调至和田地委组织部从事党员教育培训相关工作。

(核稿:张景会 编辑:刘倩)