天山巍巍,昆仑莽莽,见证着陕科大学子从渭水之滨奔赴新疆和田的坚定足迹。这片承载国家西部大开发与兴疆固边使命的热土,吸引了一代代陕科大人扎根奉献。他们怀抱“至诚至博”理想,将校训精神深深融入边疆建设,他们用实干回应时代的召唤、以赤诚践行报国的初心,让青春之花绽放在祖国最需要的地方。

这组深度访谈将带您走近和田地区的陕科大校友,倾听他们选择边疆的心路历程,记录奋斗路上的酸甜苦辣,探寻知识与信仰如何转化为服务边疆、建设祖国的具体实践。他们的故事,是陕科大育人成果在西部热土的生动注脚,更是新时代青年扎根基层、报效祖国的铿锵足音。让我们一同走近新疆和田,走近这些以无悔青春书写人生答卷的校友,从他们的边疆故事里读懂奉献底色,从这份无悔坚守中汲取跨越山海的力量,让母校精神在祖国大地上永续传承。

抉择:繁华落处见信仰

2015年夏,毕业季的西安,霓虹正映照着石海旺的憧憬——一份心仪的工作已尘埃落定。城市的繁华与安逸,曾是他描摹未来的底色。当同学们还在求职浪潮中奔忙,他已在岗位上渐入佳境。

直到“西部计划”与“三支一扶”的招录信息传来,像一粒石子坠入心湖。“到祖国最需要的地方去!”这句话在心底反复回响,震颤着年轻的灵魂。作为中共党员与学生干部,当确认自己符合条件并通过筛选时,犹豫被滚烫的激动取代。他毅然转身,奔向新疆和田——他想,那里有更辽阔的天地,等着他用青春作答。

初到和田的石海旺(左二)

家人的不解、朋友的劝阻,从未动摇他的决心。大学四年,在设计与艺术学院青年志愿服务团担任副团长的经历,早已在他心底播下奉献的种子:“擦亮科大”活动中拂过尘埃的指尖,为贫困山区打包衣物时触到的温暖,都在悄悄勾勒他“奉献—成长—再奉献”的人生轨迹。辅导员李鹏老师那句“中国青年,应以读书报国为最高理想”,更如星火燎原,点燃了他心中的热忱。“当组织说‘必须是中共党员’时,我懂了,这不是普通的工作,是肩上的责任,是边疆建设与国家发展的拼图。”举起右拳宣誓的那一刻,党性的光芒与远方的风沙,在他眼中重叠成同一片星河。

扎根:风沙砺志守初心

初抵和田,漫天黄沙便给了他一个热烈的拥抱。黑龙江老家的严寒、西安城市的温润,都抵不过这里的干旱与酷暑,空气里浮动的燥热,划开了与过往生活的第一道鸿沟。

更大的挑战藏在工作的肌理里。作为党建指导员,语言像一道无形的墙——维吾尔族老党员们眼里的真诚与急切,常常困在彼此听不懂的词句里。基层事务像一团缠绕的线,千头万绪中,熬夜成了常态,有时累得趴在桌上睡着,醒来又是满心懊悔:“还有那么多事没做完。”

身体的不适能慢慢调适,信仰却从不允许退缩。“能为社会做贡献的地方,才是生命最有分量的刻度。”他想起陕科大“三创两迁”的韧劲,像沙漠里的胡杨般扎下根去。口袋里总装着维吾尔语手册,碎片时间成了攻坚的战场。带着生涩的发音主动交流,语言的墙缝里,终于透进理解的光。

石海旺(左一)向少数民族同事请教学习维吾尔语

在扎根基层的岁月里,一位维吾尔族老党员的身影,如同荒漠中的甘泉,深深滋养了石海旺的信念。那位年逾耄耋的老人,退休的年头几乎与石海旺的年龄相当,却依然精神矍铄地活跃在一线。哪里有政策需要宣讲,哪里出现邻里纠纷,哪里就有他弯下腰倾听、耐心调解的身影。那份不居功、不退后的谦逊,那份将“从群众中来,到群众中去”奉为圭臬的执着,深深震撼了石海旺。望着老人眼中的光和俯下的脊梁,石海旺豁然领悟:坚守的真谛,从不在豪言,而在把关乎群众的每件小事,都刻进心底,落到实处。“我也想成为这样的人,让青春在南疆的泥土里,长出实实在在的根。”

绽放:泥土芬芳筑家园

十载光阴荏苒,和田伊里其乡早已成为石海旺的“第二故乡”。曾经只会几句生涩的维吾尔语,如今却能与老乡们唠起家常。那个初来乍到的青涩学子,早已蜕变成能独当一面的基层干部,手掌的茧子与磨旧的笔记本棱角,是这片土地无声授予他的勋章。

他亲历了伊里其乡的蝶变:脱贫攻坚的春风里,土坯房变成砖瓦房,泥泞路铺成柏油路,老乡们的笑容里,多了从容与底气。他的脚印印在每个村落的角落,从统计数据到协调资源,从宣讲政策到抢收庄稼,汗水滴进泥土的瞬间,总能听见希望拔节的声音。“党的政策像阳光,只要扎根下去,就没有长不出的幸福。”他站在新修的文化广场上,望着孩子们奔跑的身影,心里的自豪感像庄稼一样饱满。

石海旺(左一)到村民家中宣传党的惠民政策

信仰不仅指引方向,更在细微处闪光。2017年5月,石海旺意外收到了一笔慰问金,他本计划为许久未见的母亲挑选一块和田玉当作礼物,但当得知一位维吾尔族同事母亲患白血病又家庭困难时,他毫不犹豫地将慰问金转赠。他说,“其实我知道自己的绵薄之力对一个重病患者的家庭来说只是杯水车薪,但民族之间团结互助的那种情谊是一份难以言表的感情。”那所谓杯水车薪的情谊,恰是民族团结最温润的玉。就这样,这份源自陕科大人质朴与真诚的温暖,在边疆的土地上悄然传递。

2015年石海旺(左一)与和田校友在团结广场前留念

十年边疆路,风雨兼程。十年里,孤独与疲惫曾如风沙漫过心湖,身体的病痛也曾悄然而至。2019年以来,他先后查出了较为严重的代谢系统和消化系统方面的疾病。但他说,“这没什么”。毕业临行前辅导员李鹏老师那句“选择了信仰,便只顾奉献与坚守”的嘱托,工作受挫时郑美红老师电话里的声声鼓励,家人从最初的不解到坚定的支持,始终是他身后的光。陕科大“至诚至博”的校训,也早已化作他为人民服务的赤诚之心与扎根边疆的宽广胸怀。

回声:光之所向皆热土

回望陕科大的四年,图书馆的灯光、操场的晨露、志愿服务时掌心的温度,都在悄悄塑造着他的模样。师长们的言传身教,勾勒出理想信念最初的模样;课堂上的家国叙事,又悄然播下服务西部的种子;“三创两迁”的校史中,更蕴藏着他响应号召、扎根西部的勇气——原来那些看似遥远的精神,早已融入血脉。

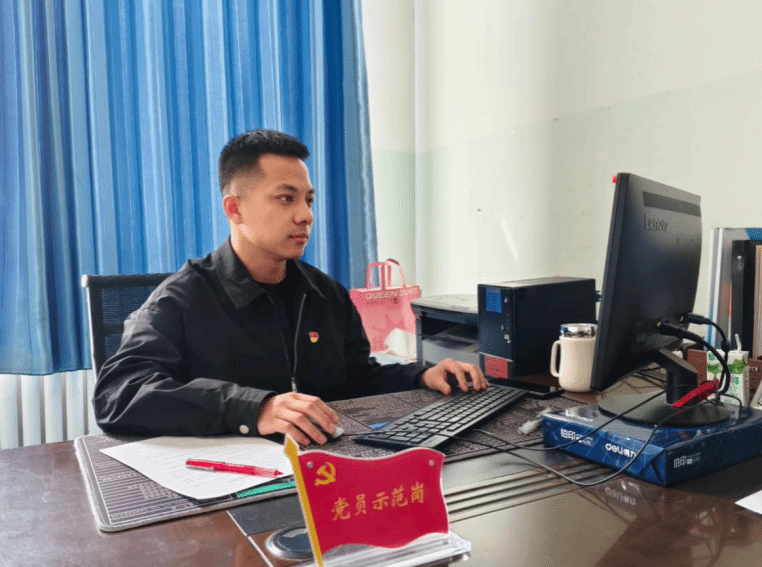

石海旺近期工作照

未来的路,在他脚下清晰如和田的星空。“建设新疆,是民族复兴的必答题。我守在这里,就是守着民族团结的根,就是为国家全局添一块砖。”现在的石海旺在和田乡镇的一所农村小学专注基层党建工作。协助党组织成立党员志愿服务队、政策宣讲队、党史讲解队……他在每一次活动的策划与协调中,都赢得了大家的信任与认可。对于未来,他信念如磐:未来他要继续深耕小学党建,让“中华民族共同体意识”的种子,在孩子们的心里发芽。他要做那默默耕耘的园丁,用信仰的甘泉悉心灌溉,让民族团结的希望之苗,在边疆的沃土上茁壮成林。

【后记】

石海旺的故事,生动诠释了他“读书报国,奉献无悔”的人生信条。他舍下触手可及的繁华,奔向风沙漫卷的远方,不是一时冲动,而是一名共产党员对信仰的纯粹奔赴,一位陕科大学子对“至诚至博”精神的深刻注解。在和田的土地上,他以信仰为炬,将青春锻造成光。这束光,照亮了边疆的清晨与黄昏,温暖了老乡们的烟火日常,也为母校在西部边陲,镀上了一层耀眼的荣光。原来,信仰坚定的人,本身就是一束光。无论身处何方,都能把脚下的土地,照成热土;把前方的路,走成星光大道。

【校友寄语】

学弟学妹们:选择到西部、到基层、到祖国需要的地方去建功立业,是爱国报国、实现价值、锤炼自我的光荣征途!我热切期待你们的加入。启程前,请珍惜在陕科大的每一寸光阴:珍视课堂的求索、师长的智慧、同窗的情谊。最重要的是,要以坚定的理想、健康的身心、饱满的热情,勇敢逐梦!特别想对有志于教育事业的学弟学妹说:和田等地的孩子们,渴望着你们带来的新力量。我衷心期盼,更多母校学子,尤其是党团员骨干,能成为西部教育的生力军,为孩子们的未来点亮希望之光!愿你们在祖国最需要处,绽放青春!

新闻小贴士:

石海旺,男,1990年8月生,黑龙江兰西人,中共党员。2011年9月至2015年6月在陕西科技大学设计与艺术学院艺术设计专业学习,2015年7月响应国家支援西部的号召赴新疆工作,招录为和田地区基层公务员。曾任陕西科技大学设计与艺术学院青年志愿者服务团副团长。现任新疆和田市伊里其乡第一中心小学党建指导员。

(终审:张景会 编辑:赵诚)