天山巍巍,昆仑莽莽,见证着陕科大学子从渭水之滨奔赴新疆和田的坚定足迹。这片承载国家西部大开发与兴疆固边使命的热土,吸引了一代代陕科大人扎根奉献。他们怀抱“至诚至博”理想,将校训精神深深融入边疆建设,他们用实干回应时代的召唤、以赤诚践行报国的初心,让青春之花绽放在祖国最需要的地方。

这组深度访谈将带您走近和田地区的陕科大校友,倾听他们选择边疆的心路历程,记录奋斗路上的酸甜苦辣,探寻知识与信仰如何转化为服务边疆、建设祖国的具体实践。他们的故事,是陕科大育人成果在西部热土的生动注脚,更是新时代青年扎根基层、报效祖国的铿锵足音。让我们一同走近新疆和田,走近这些以无悔青春书写人生答卷的校友,从他们的边疆故事里读懂奉献底色,从这份无悔坚守中汲取跨越山海的力量,让母校精神在祖国大地上永续传承。

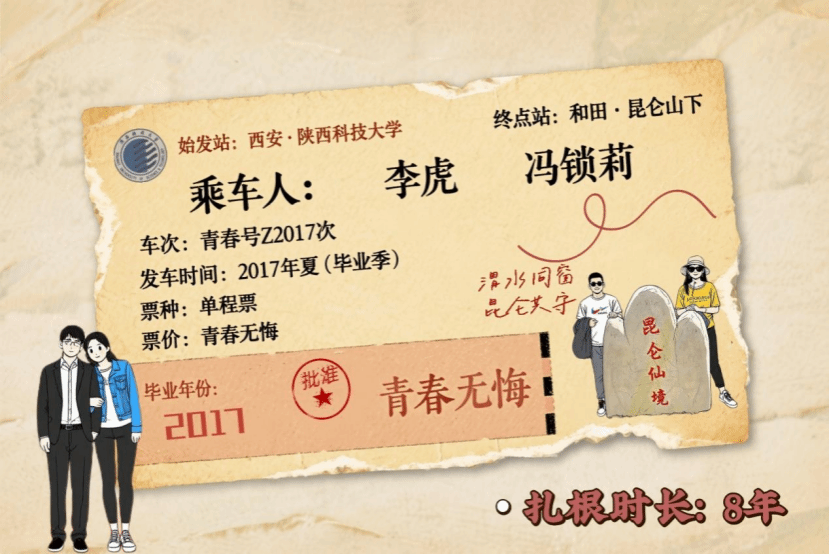

从八百里秦川的渭水之滨,到巍巍昆仑脚下的沙漠绿洲,两张青春的面孔,怀揣着梦想与爱意,跨越三千多公里,将根深深扎进祖国西陲的土壤。他们是李虎与冯锁莉——陕西科技大学经济与管理学院2013级会计学专业的同窗、伴侣,更是新疆和田基层一线并肩奋战的爱人和战友。2017年毕业季,一次“陪考”的偶然,变成两人共同“赴考”人生的必然。八载春秋,风沙磨砺了青春,也淬炼出别样的光华。从同窗砚席到昆仑共守,他们用并肩织就的坚守经纬,将陕科大“至诚至博”的校训精神镌刻在丝路绿洲,在浩瀚邈远的边疆天地,书写着属于他们的青春赞歌。

篇章一:渭水习算结同窗

李虎与冯锁莉,因陕西科技大学会计学专业结缘。志丹小伙李虎选择陕科大,源于一位学姐的倾情推荐和亲身走访后对校园绿荫、书香氛围的喜爱,“综合实力强,性价比高”是他朴实的考量。靖边姑娘冯锁莉则更看重“离家近”的便利,以及会计专业带来的稳定感。“当时择校,考虑到家庭的原因,我不想去太远的城市,还是想留在咱们陕西。”谁曾想,这份最初对“近”的期盼,最后会化作奔赴三千里外和田的铿锵脚步。

大学时期在草滩敬老院参与志愿服务活动(二排左四为李虎)

大学时期在草滩敬老院参与志愿服务活动(左二为冯锁莉)

课堂内外的相遇,让同窗情谊在日复一日的相处中悄然生长。专业学习留下的印记,也深刻影响着两人后来的选择。税法课上,崔瑛老师常说“税法思维无处不在,考虑问题要全面严谨”,这句话成了李虎扎根基层后处理民生事务的准则——“村里的事千头万绪,这句话总提醒我慎之又慎”。冯锁莉同样难忘师长的教诲:崔老师的严谨让她深知“财务上一个小数点都不能错,做任何事,细致都是根本”;李德强老师的宏观经济学课程则教会她“思考发展要有大格局”,这份视野让她在参与乡村振兴、脱贫攻坚时格外受益,总能跳出局部考虑问题,兼顾长远与全局。独立思考的能力、沉心静气的态度、吃苦耐劳的韧性……这些在陕科大浸润出的品质,无声地为他们即将远行的背囊,装上了最坚韧的行装。

篇章二:昆仑星火映初心

毕业的骊歌响起,前路抉择攸关。李虎已签下陕西一家国企,冯锁莉的未来尚在寻觅。辅导员刘育涛的一个电话,如同投入平静湖面的石子——新疆和田招录组来了。冯锁莉抱着试试看和回应老师关切的心情前往,李虎自然相伴。未曾想,这场“陪考”,竟点亮了两人共同奔赴昆仑的星火。

面试室里,当招录组得知冯锁莉有男友,便热情地邀请李虎一同进来。宣传片中,《大美和田》的旋律悠扬响起,画面里的绿洲、雪山,和老百姓们淳朴的笑脸瞬间击中了冯锁莉的心房,“音乐一出来,唱得人鼻子发酸,眼泪直在眼眶里打转,心一下子就被抓住了。”更打动他们的是招录组和宣讲人员的坦诚:一年200多天的风沙、“5+2”和“白加黑”是常态……这些艰苦的条件被毫不粉饰地呈现出来,让他们心里掠过一丝忧虑,却更被这份朴实的真诚打动——正是这份不加遮掩的真实,让他们看到了那里群众的真实生活,也感受到了潜藏其中的发展生机。

李虎虽是陪同者,却意外地感到一股热流在胸中激荡:“宣讲特别有感染力,听得人热血沸腾。那一刻,作为学生党员,真觉得肩上有担子,该到祖国最需要的地方去。”他早就从和田舍友艾勒(化名)那里听说过太多关于那片土地的故事,而此刻,他对新疆和田长久以来深埋心底的那份异域向往,更是被彻底点燃了。同时,一个朴素的愿望在心底浮现:“大学情侣毕业就各奔东西太常见了,如果一起去,这份感情就能继续走下去。”

冯锁莉心中涌动着更深的回响:“我靠国家助学金和好心人资助读完大学,一直想回报社会,帮助他人。那时的和田还很落后,我想,也许我能做点什么。”冯锁莉自高三时就已入党,对党员身份有着格外深切的体悟——这不仅是一份荣誉,更是沉甸甸的责任。她坚定地说:“党员意味着使命和担当,时代召唤时,就该挺身而出,不怕苦累。”

2017年7月18日赴疆前的合影(左二李虎、右二冯锁莉)

几乎没有犹豫,李虎毅然解除了国企协议。两张签往和田的就业协议,将“毕业即分手”的忧虑,化作了“毕业即相守”的笃定。2017年7月18日,前往和田的列车自西安站驶离,李虎与冯锁莉的爱情和理想,终在祖国的西陲找到了交汇点:新疆和田。

篇章三:砺沙成暖玉生温

理想的画卷初展,现实的考验接踵而至。初抵和田的冲击,远超想象。分配当天,行李刚放进宿舍,工作指令便已下达,直至凌晨四点才疲惫归寝。“像挨了个结结实实的‘下马威’,”李虎记忆犹新,“后来才懂,这就是和田基层的节奏。”工作强度令人窒息,“忙到你怀疑人生”,让年轻热血、习惯琢磨的李虎常感不适。语言的壁垒高耸,短暂的维语培训如同杯水车薪,入户走访全靠手势、猜测和同行的翻译。饮食的差异也是挑战,牛羊肉浓重的膻味让李虎近一年才慢慢习惯。最直观的磨砺是环境——狂风卷着黄沙扑面而来,伸手片刻便能接住一捧沙粒,“严重的时候,连呼吸都带着刺人的砂砾,磨得人肺里直发涩。”

风沙的磨砺尚可抵御,人心的动摇却更难招架。目睹同期伙伴陆续选择离开,挣扎与退缩的念头便如影随形。“面对那样的环境和工作强度,不动摇反而不正常了。”李虎坦诚道。支撑他们屹立不倒的力量,首先是彼此紧握的双手。“幸好是两个人。”李虎感慨万千,“能互相理解,互相打气,抱团取暖,多大的坎儿好像也能迈过去。”

这份相濡以沫,在冯锁莉2021年面临巨大的工作压力时,化作最温暖的港湾。“连续熬夜,通宵达旦是家常便饭,精神彻底绷到了极限。”那段至暗时刻,李虎每天下班都会开车载她到玉龙喀什河坝边。“看着雪山融水在戈壁滩上奔涌,听着水声,心就慢慢静下来。他在旁边开导我,教我怎么调整,告诉我这个工作该怎么干。每次看到茫茫的戈壁滩上流淌着一条河,我就想,在塔克拉玛干沙漠这么干旱的地方,都能有这么一条奔涌的河,我有什么坚持不下去的?”冯锁莉的话语里,满是风雨同舟的感激。那奔涌的河水不仅淌过戈壁,更流进了她心里,成了往后无数个难眠夜晚里,支撑她扛过疲惫与艰辛的力量。

李虎、冯锁莉在新疆和田

支撑他们在这“沙”的砺炼中坚持下去并生出“暖”意的,还有与当地群众建立的血肉联系。在“民族团结一家亲”活动中,冯锁莉需要与群众结对帮扶。她的结对对象是“麦爷爷”(化名)和“图奶奶”(化名),这两位老人让她真切感受到了亲人般的温暖。两位老人年逾古稀,听不懂普通话,交流全靠比划和心意。“每次去,帮他们扫扫院子,带点水果。冬天住下时,早上醒来,爷爷奶奶必定煮好一大碗自家鸡下的热鸡蛋塞给我。”冯锁莉回忆道,寒冬清晨,揣着还烫手的鸡蛋骑电动车,“隔着衣服传来的热气和打心里头溢出的那股暖流,真能驱散戈壁所有的寒气。虽然各说各话,但那份心意却能相知相通。他们就是我在和田的爷爷奶奶。”这份超越民族的真情,让她深刻体会到“民族团结一家亲”的具象温暖。如今两位老人已相继离世,但那些藏在时光里的暖意,却如同琢玉的柔光,温润地漫在他们的记忆里,从未褪色。

冯锁莉与和田百姓在家中交流

让他们最终将根深扎、感受到“玉成”般踏实价值的,是亲身参与并见证的和田巨变。初到时,城市如同时光倒流,“像定格在九十年代的小县城”。冯锁莉在摸底时遇到一位独自抚养五个孩子的年轻母亲,“在被罩厂做手工,缝一个被罩挣7毛钱,一天最多做八九个”。在学校时五六块钱只能吃上一顿饭,如今这位年轻母亲却要用一天五六元的收入养活全家,冯锁莉的心像被一块沉甸甸的石头压住了,闷得发慌。她和同事当即行动,帮这位母亲和她的家庭落实了低保政策,又四处打听,为她找了份月薪2000多的稳定工作。“虽说钱不算多,但对这个家来说,确实能帮衬不少”,她们的日子比以前松快了,冯锁莉的心也跟着轻快起来。

李虎(右一)与当地同事在村民家中合影

李虎也从自己的视角,见证着和田大地的变迁。他刚担任深度贫困村村支书时,看到的都是光着身子在土堆里打滚的孩子。然而,改变的力量正在悄然汇聚。随着脱贫攻坚与乡村振兴的号角吹响,村里的道路硬化了,新房拔地而起,老百姓的生活“像拔节的麦苗,看得见的往上蹿”。如今,他看到的是孩子们穿上了整洁的衣服,走进了明亮的学堂。“虽然觉得自己做的有限,但能参与、能亲眼看着这里一天天变好,那份成就感和自豪感,特别踏实。”李虎感慨道,“这一切,真要感恩国家的强大后盾!”而这份亲历变迁的踏实与自豪,恰是他们八年砺炼结出的最珍贵的“温玉”,温暖人心,价值斐然。

篇章四:共守昆仑映月明

边疆的风沙里,不仅刻着他们的坚守,也孕育着温柔的牵挂。2021年年底,他们的第一个孩子在和田降生——小小的生命像一粒饱满的种子,带着蓬勃的生命力,在这片他们深爱的土地上扎下了根。如今孩子四岁有余,早已熟悉了边疆的田埂与烟火:会奶声奶气地跟着村里的小伙伴跑遍田间地头,能准确叫出常来家里串门的阿婆阿爷的名字,还总爱举着自己画的“爸爸妈妈和大红枣”,坐在门口等他们忙完工作回家。今年十月,第二个孩子也将踏着秋光而来,这个在边疆慢慢生长的小家庭,成了他们八年坚守里最暖的慰藉,也让“扎根”有了更具体的模样。

忙完一天的工作,夫妻俩偶尔会并肩坐在院子里歇口气。和田的夜晚格外澄澈,月亮挂在昆仑山脉的轮廓上,清辉洒在门前田埂,也落在彼此肩头。冯锁莉有时会想起陕科大的日子:“以前晚自习后在操场看月亮,没想到现在在千里之外的和田,还是跟你一起看同一个。”李虎笑着接话:“不管在西安还是和田,月亮都是一样圆的。能守着你、守着孩子、守着乡亲们把日子过好,就是最圆满的事。”风吹过院角,沙沙声里满是两人“共赴一生”的默契。

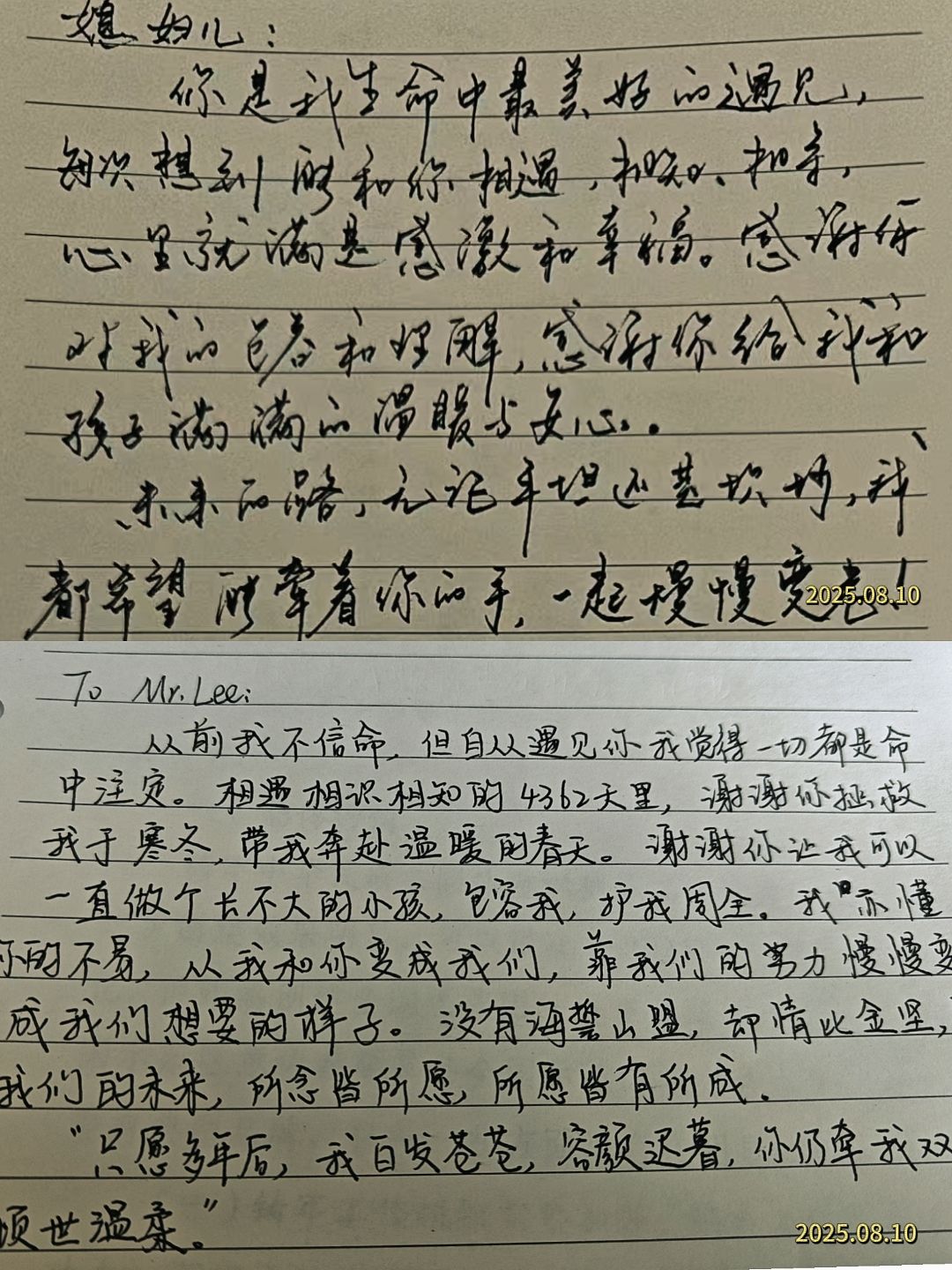

纸短情长——致爱人的心里话(写于采访当日)

回望八年峥嵘,个人的蜕变也在日复一日的坚守里悄然发生。李虎说,自己最大的收获是“心的沉淀”:“褪去了年轻时的浮躁,学会了用平和的心态面对难题。现在觉得,老百姓发自内心的一个笑容、一句认可,比什么奖状都踏实、都珍贵。”冯锁莉则笑着说:“肩上担子更重了”。对工作的责任、对乡亲的牵挂、对小家的守护,都深深烙在心里。“这些担子虽然重,却也让我的心稳稳落了地。”如今再看和田的风沙,他们早没了当初的畏惧。“就像老人们说的,风沙越烈,胡杨的根扎得越深。”他们的根,也早在走村入户的脚印里、守护小家的温情里,和边疆的土地紧紧缠在了一起。

【后记】

“渭水同窗,昆仑共守”,李虎与冯锁莉的故事,未有惊天动地的壮阔波澜,却蕴藏着直抵人心的精神力量。这份力量,是伴侣间的相契与笃行——从陕西科技大学校园里的并肩求索,到和田边疆的风雨同舟,他们以爱为舟楫,将小家的温情揉进边疆的日月,让“相守”不再是单薄的承诺,而是浸润在柴米油盐与守望相助里的具象人生;是共产党人的初心与担当——以信念为锚点,扎根于塔克拉玛干沙海之畔,在走村入户的奔波、服务乡亲的琐碎里,践行着“到祖国最需要处去”的誓言,让“奉献”脱离空泛的口号,成为浸润在每一次解民忧、纾民困中的实在行动;更是陕科大学子的赤诚与风骨——携着对土地的敬畏、对责任的恪守,将青春的印记深深镌刻在昆仑山脚下的热土之上,让“成长”不再是个人的踽踽独行,而是与边疆发展同频共振的双向奔赴。

他们是万千边疆建设者的缩影:未有耀眼的光环加持,却以八年近三千个晨昏的躬耕不辍,将“坚守”酿成了“热爱”,把“平凡”过出了“重量”。这份“共守”,早已超越两人相守的私语,升华为一代青年对时代的应答——以微末之力,为边疆的繁荣铺就砖石,为祖国的辽阔山河注入青春脉动。愿这份在风沙中淬炼的温暖与坚毅,能化作更多人前行路上的微光;也愿每一份扎根的勇气、每一次坚守的笃行,都能在时光的淬炼中开花结果,照亮更辽远的征途,辉映更壮阔的山河。

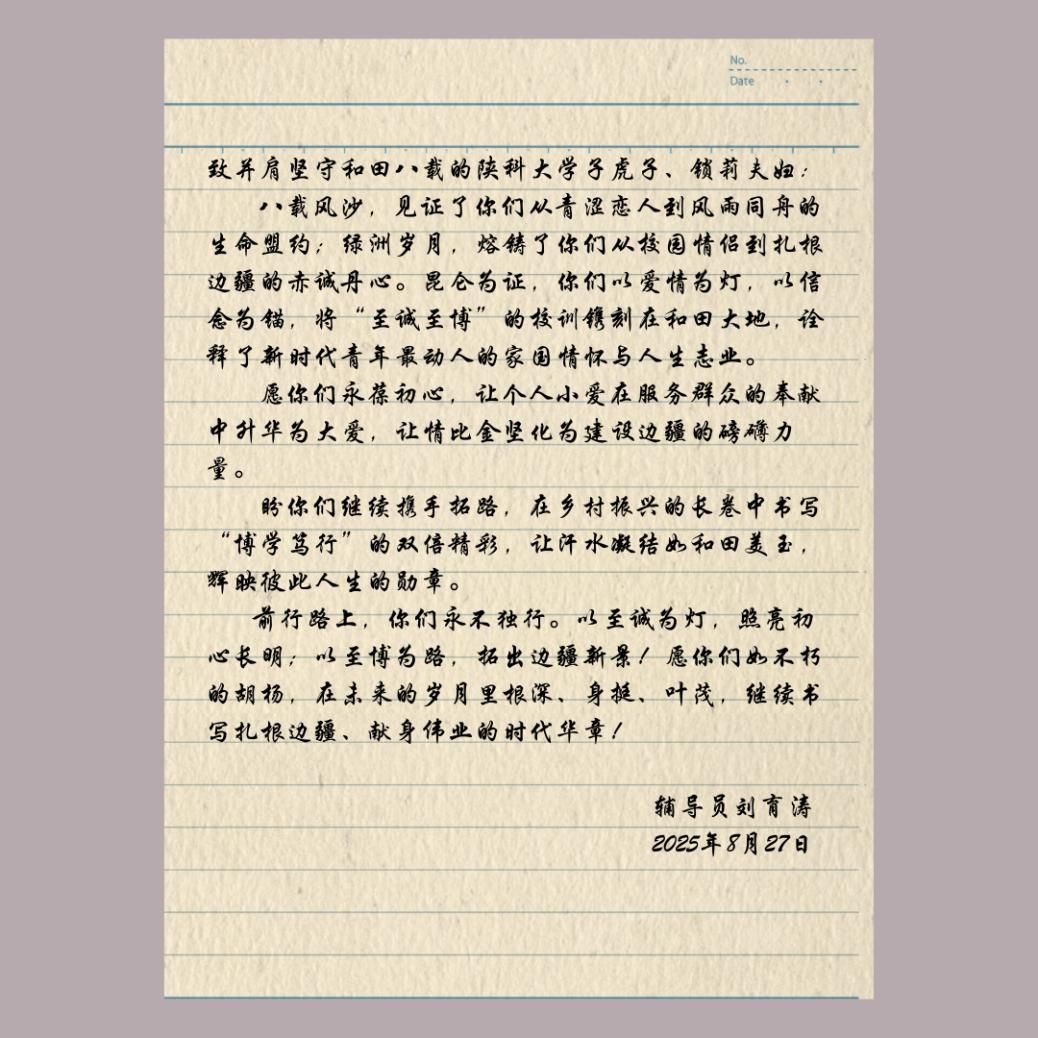

【师者心语】

【校友寄语】

亲爱的学弟学妹们:

如果你们也有志于未来到西部去、到基层去,作为过来人,想和大家分享几点心得:在校时不妨多做些“硬核”准备:既要练强文字写作、工作总结这类基层常用的硬技能,也别忽略办公软件、视频剪辑、PS等实用工具——这些本事,到了基层往往能派上大用场。更重要的是提前攒足“心理底气”:试着多了解基层的生活常态和思维方式,让自己从心理到认知都更贴近那里的节奏。当然,最核心的还是要揣着理想往下扎,一步一个脚印踏实干,再难也别丢了好心态。基层的天地广阔,只要做好准备、沉下心来,一定能收获属于自己的成长。

——李虎

“鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知”。希望大家勇敢逐梦,大胆尝试,于试错中汲取经验,于挫折中砥砺前行,若心有所期,全力以赴,定有所成。

——冯锁莉

新闻小贴士:

李虎,男,陕西志丹人,中共党员,现任和田市审计局科员;冯锁莉,女,陕西靖边人,中共党员,现任和田市伊里其乡人民政府科员。二人是夫妻,同为陕西科技大学经济与管理学院2013级会计学专业毕业生。2017年毕业时共同赴新疆和田工作,至今已有8年。现育有一子,二胎待产。

(终审:张景会 编辑:刘倩)