编者按:学校第三次党代会提出实施“文化建设浸润行动”,明确指出要深入学习贯彻习近平文化思想,注重用社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化培根铸魂。“三创两迁”大学精神镌刻着陕科大“姓党、爱国、为人民”红色基因,更是一代代陕科大人取之不竭、赓续不息的文化宝库。新学期伊始,党委宣传部、离退处走访了在“三创两迁”历程中留下光辉足迹的一批德高望重的退休老教工,听老同志讲述那些筚路蓝缕的奋斗故事,为书写“教育强国,科大何为”答卷、走好“复兴期”开局起步的后来人加油鼓劲。

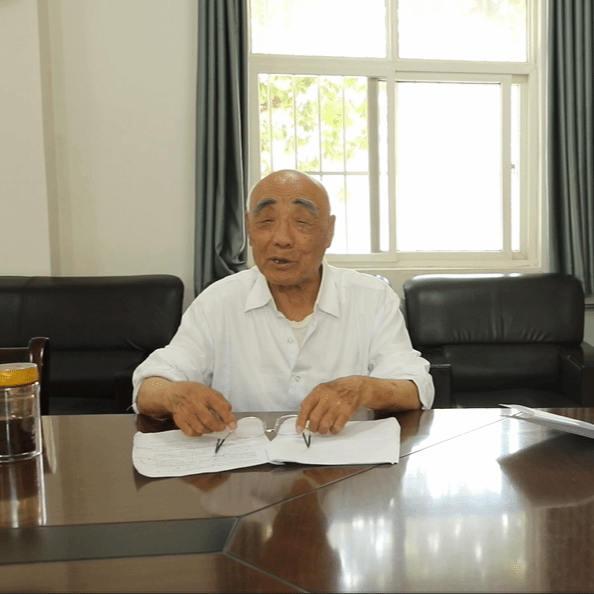

在时光的长河中,总有一些人以默默的坚守与奉献,书写着不平凡的篇章。杨辅臣,这位普普通通的后勤工作者,在平凡的工作岗位上,用自己半生的光阴为学校事业发展躬身前行。学校发展历程中每一步的艰难与不易也在他的记忆中留下了深刻的印象,成为鲜活的精神印记。

苦难童年 磨砺成长

1937年11月,杨辅臣出生在河北保定地区,紧邻高碑店。在那个动荡且贫困的年代,家里的境况举步维艰。父亲与残疾的哥哥承担着家中的劳动重担,微薄的收入仅能勉强维持生计。尽管杨辅臣对知识充满渴望,先后在简陋的私学、洋学求学,但家庭的困境如同沉重的枷锁,在他求学路上横亘。仅仅几年,父亲无奈地告诉他,家里实在缺劳动力,他不得不放下书本,跟随父亲和哥哥下地干活。求学之路戛然而止,这成为他心中难以释怀的遗憾,却也让他早早体会到生活的艰辛,磨砺出坚韧不拔的性格。

青年杨辅臣

1949年,新中国成立,北京、天津等城市百废待兴,急需大量劳动力。杨辅臣跟随姐夫踏上了前往北京的打零工之路。初到北京,他跟着瓦匠师傅,穿梭在建筑工地之间,搬砖、和泥、疏通下水道、挖沟,每一项苦活累活他都毫不犹豫地承担。在这个过程中,他凭借着自己的勤奋和好学,逐渐掌握了瓦工的基本技能。后来,他又转行干起电工,从最基础的打下手、递工具学起,一点点积累经验。为了能学到更多本事,他不怕吃苦,跟着师傅跑遍各种工地,白天在工地忙碌,晚上还会琢磨电工知识。后来去天津打工的两年,更是让他的技术愈发精湛。这段辗转务工的经历,不仅让他掌握了安身立命的本领,更塑造了他吃苦耐劳、积极进取的品质,为他日后的工作奠定了坚实基础。

轻院结缘 后勤扎根

1958 年下半年,北京轻工业学院开始筹建的消息传来,杨辅臣看到了新的希望。春节前,他来到学校,成为一名后勤工作人员。初入学校,他依然从最基础的工作做起,跟着瓦工师傅参与学校的基础建设,挖沟、盖房,为学校的一砖一瓦贡献力量。后来被分配到配电室,他更是以校为家,吃住都在学校的食堂和配电室。只要教室的灯坏了,无论白天黑夜,他总是第一时间赶到现场维修;每次学校开大会,他都会提前调试好扩音器,确保会议顺利进行。他的勤奋和敬业,就像春日里的暖阳,温暖着校园的每一个角落,也赢得了师生们的认可。

1959级新生入学

“学校刚成立时,就办了5个实习工厂,机械厂是最大的,还有一个挺大的玻璃厂。1958年办的是短训班,招的都是年轻人,打算将他们培养成专业型干部。1959年,学校开始正式招收大学生,包括短训班的学员在内,共有1600多人。当时学校只有几栋建筑,一个食堂,一个教学楼,还有一个四层的宿舍楼。后来,学校西边的工艺美术学院的一栋教学楼、一栋宿舍楼和一个食堂划归到了咱们学校,我们把划归过来的食堂改成了教工食堂。文革初期,学校又盖了一栋学生宿舍楼和一栋实验楼,这就是北京轻工业学院时期全部建筑了。”杨辅臣回忆道,“那时候,学校刚成立,条件很艰苦,但大家都很团结,一心想着把学校建设好。”

响应号召 投身西迁

1970年,国家“三线”建设的号角吹响,为保护科教种子,中央决定包括北京轻工业学院在内的二十余所北京高校“京校外迁”。消息传来,校园里弥漫着不安与迷茫的气息,杨辅臣和同事们也常常聚在一起讨论,不知道未来的路该怎么走。然而,在国家需要面前,他们没有丝毫犹豫,毅然选择服从学校安排。

杨辅臣回忆道,“学校为了找合适的搬迁地点,跑了全国很多省份。刚开始听闻无锡有个轻工业学院,就想着能不能合并过去,这样学校发展也有个依托。结果等领导们实地一看,那个学校的地方太小,没法容纳咱们这么多师生。没办法,领导们又带着大家往西边转悠,转到了河南。大家伙意见也不统一,有的说去河南发展挺好,有的又觉得不太合适,就这么找了一圈,也没定下来到底搬哪儿去。最终,轻工业部的军代表出差路过咸阳时,觉得这里条件不错,马路宽敞得很,周边还有五六个轻工业部的厂子。而且轻工业部一直有在西北办所院校的想法,早在1964年的时候,就在咸阳成立了一个筹备处。筹备处里有好几个工作人员都是从北京轻工业学院调过去的,专门负责筹备工作。”

1970年3月30日,《中国人民解放军第一轻工业部军代表关于北京轻工业学院迁往陕西省咸阳市的请示报告》得到国务院业务组副组长李先念的批示。消息一传开,教职工就开始紧锣密鼓地做搬迁的准备工作。杨辅臣所在的后勤部门负责采购木板、草绳,他和同事们一起动手钉箱子、捆办公家具和教学实验物资,确保物资在搬运过程中完好无损。

“七八月的时候,我们就开始着手打包、装箱学校的物资;打包完学校的物资大家就开始打包自己家的,学校给每家发了一个木箱,不少家属都在为了搬家的事犯愁,我还帮好几个熟悉的教授家里打包,尽自己所能帮帮忙。”杨辅臣回忆道。

9月8日,学校组织“五七”工程连并派出先遣队30余名前往咸阳担任搬迁的准备工作,主要负责修理房屋、新建仓库,争取在一个月内(即10月8日以前)完成原地委机关9千平方米建筑的修理、清理和安排工作,为10月份迁入的教职工和家属的吃、住问题创造条件。

大量物资从北京运往咸阳,申请火车车皮非常困难。杨辅臣主动请缨,负责联系车皮和搬运工作。“那时候要车皮特别难,多亏了我的大舅子是北京铁路局运输处的处长,专门负责运输的,才帮学校解决了这个难题。”他感慨地说,“车皮不好要,我们怕铁路上的装卸工人装车时不经心,为了能多装点物资就自己动手装车,把车皮塞的满满当当。”他和同事们常常在深夜十二点后开始装车,结束工作时已是凌晨两三点,但他们毫无怨言。

10月15日,第一批西迁人员从北京出发。朱康院长及家人也在这一批,杨辅臣微笑着说:“学校给朱院长买的是软卧票,他知道大家有的坐硬卧有的坐硬座后当即表示,把自己的软卧换成硬卧,要跟大家坐一个车厢。一点架子都没有的朱院长,让即将离开北京奔赴咸阳的大家心里暖乎乎的。”

10月25日,第二批西迁人员从北京出发。

11月15日,第三批西迁人员从北京出发。杨辅臣也在这一批。至此,教职工250人(包括先遣队),家属约190人来到陕西咸阳,在这个条件艰苦的三线城市扎根,开启学校办学史上的第二次创业。

咸阳岁月 艰苦创业

“刚到咸阳时,条件特别艰苦,我们一家四口挤在一间平房里(房间里只有两张单人床),好多方面都不习惯,尤其是吃饭,北京的粮票用不成了,陕西粮票还没有,只能用全国统一的粮票。每人每月仅有四两油、四两肉。买东西也只能去指定的地方,物资供应十分有限。买煤也是个大难题,我们得自己去煤场拉蜂窝煤,有时候运气不好,煤场的机器坏了拉不了煤,我们就得走路去火车站那边的煤库拉煤。从我们住的地方到火车站的煤库得有十里地。煤不够烧的时候,我们就去扫树叶子当柴烧。”杨辅臣回忆道,“那时候,虽然日子过得苦,可都想着学校能在这儿发展起来,我们也能有个安稳的工作,所以大家都没什么怨言。”

学校搬迁到咸阳之后,杨辅臣的工作岗位也从配电室调整至总务处办公室,负责行政事务。当时学校在推进基础设施建设,建筑公司包工不包料,钢材、木材、水泥这些材料都需要学校自己提供。“结果盖着盖着,钢材没了。材料供不上就得停工,学校采购的材料在北京、天津,没有车皮运不过来。负责基建的同志知道我大舅子在北京铁路局,就来找我解决这件事。学校的事情我自然是义无反顾了。”他回忆道,“还有一次,学校从唐山的陶瓷厂采购的马桶运不回来,也是我大舅子帮忙联系车皮才解决的。”

后来,杨辅臣负责管理学生宿舍,他发现学生宿舍楼的外走廊的栏杆间距过大,存在安全隐患。“我特别担心学生掉下去,于是在走廊拉了铁丝,在栏杆中间竖了管子,既解决了安全问题,又方便学生们挂衣服。”

1966年,北京轻工业学院购置了两台由哈尔滨电影机械厂生产的5501型松花江牌电影放映机和一台由上海电影机械厂生产的9101型炭精幻灯机,1970年随学校搬迁至咸阳。2021年,咸阳校区大礼堂改造后,咸阳校区管委会移交中国轻工业博物馆。

工作之余,杨辅臣还承担起为师生放电影的工作。“每次放映前,我们负责放电影的人都认真去电影院熟悉影片内容。正式放映时,需要时刻留意机器的运行情况,不能出任何岔子。”他笑着说,“这两台电影放映机质量可好了,特别高级,放映出来的音响效果也很棒。”

在西北轻工业学院工作的岁月里,作为一名中共党员的杨辅臣将自己的全部精力都投入到学校的后勤工作中。他深知后勤工作虽平凡,但却是学校正常运转的重要保障。无论是维修水电设施、保障物资供应,还是解决师生生活中的各种难题,他总是随叫随到,毫无怨言。他就像学校这部大机器上的一颗螺丝钉,虽不显眼,却发挥着不可或缺的作用。他的默默奉献,让师生们在艰苦的环境中感受到了温暖与关怀,也为学校的稳定发展提供了坚实的后盾。

传承精神 迈向明天

回顾建校以来的六十多年,杨辅臣感慨万千。他见证了学校在北京、咸阳的两次艰苦创业,见证了学校从北京到咸阳的艰难搬迁,更见证了学校不断发展壮大的全过程。他深知,学校取得的每一点成绩,都离不开一代代陕科大人高举自强不息、艰苦奋斗的创业精神旗帜,离不开大家一直坚持勤俭办学的优良作风。如今,虽然他已经退休,但他依然心系学校发展。他希望师生们能够继续保持勤勤恳恳干事业的态度,多为国家做贡献,将艰苦奋斗的精神传承下去,让这一宝贵精神财富在新时代绽放出更加耀眼的光芒。

在历史与未来的交汇点,杨辅臣的故事激励着每一位陕科大人,在追求“双一流”目标的征程中奋勇前行。相信在一代又一代师生的接续奋斗下,学校必将在新时代绽放出更加璀璨的光芒,书写属于教育事业的崭新华章!

(核稿:方润泽 编辑:刘倩)